14

白山大権現・剣大明神[畠敷]

白山大権現は岩屋寺を中心とする比叡尾山城の守護神、剣大明神は悪鬼降伏・心願成就の神で、二体を祀っている。

戦時中は戦勝祈願で多くの参拝者があった。

社殿は、1995年、地元の町おこしグループ・王和会の人たちによって再建された。

15

西国三十三観音石仏[畠敷]

西国観音霊場めぐりにちなんで33体の観音石仏が勧請され、参道から一望できる。

33「発起人 三次伊丹屋忠兵衛」の名が刻まれている。

17

補陀落橋[畠敷]

観音屋敷前にある三次地方では最古の石橋。

1689年(元禄2佐太郎(屋号・童子丸)が寄進したもので、補陀落とは観世音菩薩が住む山という意味。

17

観音屋敷跡[畠敷]

約20mの一枚岩の洞窟で、1200年前に行基が修行したといわれる最初の岩屋寺の跡。

18

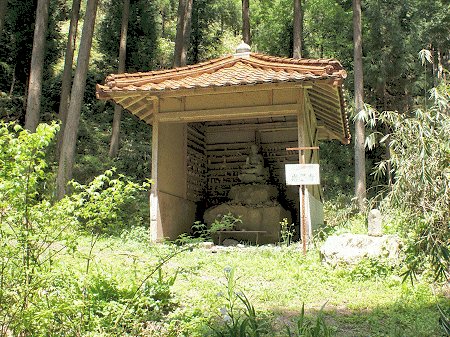

地蔵堂(通称:青の地蔵堂)[畠敷]

1781年(天明元)に大阪紀伊国屋三郎兵衛が寄進した地蔵菩薩が安置され、内壁には素焼きの小さい地蔵菩薩が数多く掛けられている。

19

毘沙門堂[畠敷]

参道入り口にあり、このお堂は周辺に点在する毘沙門天信仰の中心になっている。

毘沙門天は鬼が出入りする艮(北東)の方角を守る仏として知られる。

20

三吉氏一族の墓[畠敷]

岩屋寺から林道を西に200m行くと、比叡尾山城主三吉氏の菩提寺だった光(高)源寺跡がある。

墓所は林道脇から3m登ったところに石垣が一部残った二段の平地があり、数十基の五輪塔や宝篋印塔がある。

とりわけ大きいのが14代三吉隆亮の墓(後世に作られたもの)で、11代豊秀の妻で、”華屋栄春”と刻まれた塔があるが、他は明らかでない。

21

岩屋寺[畠敷]

中央のお堂が本堂で、本尊の十一面観音・千手観音・聖観音や不動明王像などが安置されています。

その右手に三吉氏・浅野氏歴代の位牌を祀った位牌堂、左手に再建された護摩堂が並んでいます。

岩屋寺は備後西国三十三ヶ寺の十七番札所でもあります。

22

仁王門[畠敷]

岩屋寺の聖域に入る門で、足利尊氏によって建立されたが、1539年(天文8)、三吉致高・隆亮 によって再建された。

阿形・吽形の二体の仁王像は、1684年(天和4)、三次藩3代藩主浅野長照が寄進したもの。

23

岩屋寺山公園[畠敷]

岩屋寺から歩いて5分のところにあり、地元の王和会が整備した手作りの公園。

六角堂の展望所などがあり、真下に広がる八次地区の町並みや三次盆地の眺めは絶景。

24

粟屋隆信の墓[畠敷]

15代城主三吉広高は若いころ戦のときなど粟屋(三次市)の勝山城主で叔父の粟屋隆信に助けられていたが、成長した広高は隆信を恨うらみ、比叡尾山城内で暗殺した。

隆信の墓は、岩屋寺山公園に祀られている。

25

一畑薬師堂[畠敷]

お堂の隣家の家族で、東京に住む子息から「狭いところで窮屈にみんな寄り添って過ごしている。手足が欠けて苦しい」との夢を見たと連絡があり、周辺を探すと古びた祠があり、本仏と脇仏2体、周囲に12体の神仏が野ざらし状態で散乱していた。

島根の一畑薬師で確認してもらうと、本山と同じ布陣で、「三次一畑薬師」と命名され、1978年(昭和53)手足の修復とお堂が再建された。

26

井上佐渡守の墓[畠敷]

三吉家の縁者で、家老職を務めた井上氏の館跡から北西300mにある永福寺跡に井上佐渡守高重の墓と伝える石塔がある。

(見学不可)

27

光源寺屋敷跡の大エノキ[畠敷]

昭和40年代までは屋敷があり、牛をつないでおく木でもあった。

28

七曲がり[畠敷]

九十九折れの道が岩屋寺や比叡尾山に通じており、昔から七曲がりと呼ばれていた。

編集・発行/八次地区連合自治会文化振興部会

2013年11月(改訂)

これは小冊子をネット向けに編集したものです

小冊子は八次コミュニティセンターにあります